杭州《如梦上塘》与扬州《二分明月忆扬州》:大运河沿线夜游演艺的差异化定位分析

大运河夜游演艺作为文化遗产活化与夜间经济融合的新兴业态,正成为沿线城市文旅竞争的新高地。杭州《如梦上塘》以宋韵文化为内核的科技沉浸式体验与扬州《二分明月忆扬州》以诗意意境为特色的文化解码模式,呈现出截然不同的定位路径。本文通过构建"文化基因解析、技术叙事适配 、 空间价值重构" 三维分析框架,剖析两个夜游演艺项目的差异化策略,揭示运河夜游演艺的定位逻辑与创新规律。

一 文化内核的差异化解析

—— 从历史真实到意境营造

运河夜游演艺的核心竞争力源于对地域文化基因的精准提取与艺术转译。杭州与扬州在文化符号选择和叙事策略上呈现出显著分野,形成了"人物史诗" 与 "诗意空间" 的鲜明对比。《如梦上塘》的差异化定位建立在宋韵文化的深度挖掘基础之上,其 2.0 版本新增的陆游与唐琬《钗头凤》双人舞篇章,通过 "红酥手,黄縢酒" 的经典唱词与肢体语言的结合,将南宋文人的爱情悲剧转化为可感可知的艺术场景。这种叙事策略延续了项目一贯的 "九大词人" 历史人物谱系,形成了以重要历史人物为节点的线性叙事结构,使游客在 60 分钟的航程中完成对五代至南宋文化脉络的认知。

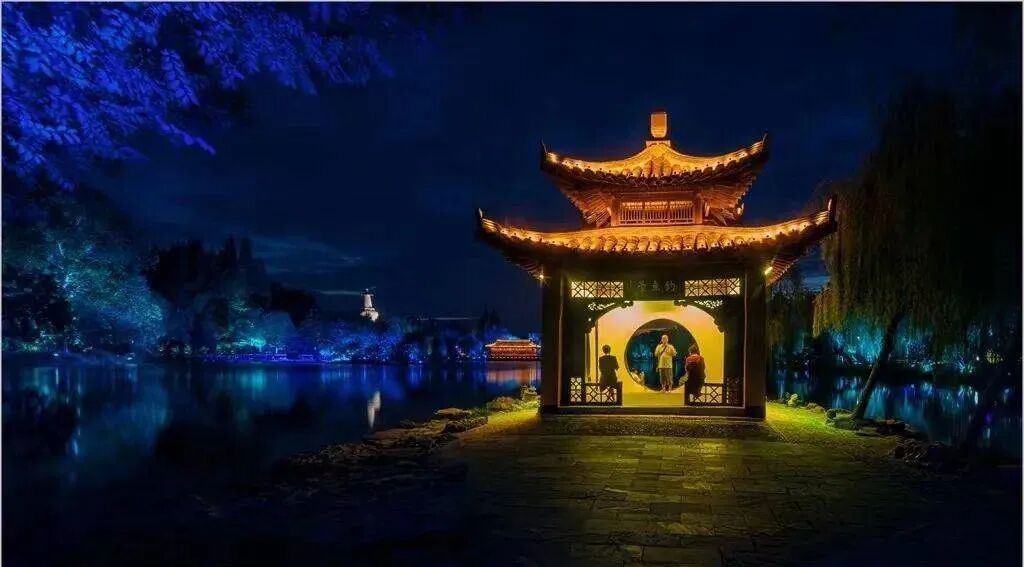

杭州《如梦上塘》

杭州团队对文化符号的选择遵循历史真实优先原则,上塘河作为秦始皇开凿的杭州第一条运河,其2200 多年的历史积淀为演艺提供了坚实的史实基础。项目通过苏轼水幕投影互动、李清照词意演绎等具体场景,构建起宋韵文化的 人物群像,这种定位策略使其成为国内首部江南古运河文化实景演出的标杆。据统计,该项目累计接待游客超 25 万人,2023 年门票收入达 1300 万元,证明了历史人物叙事对市场的吸引力。

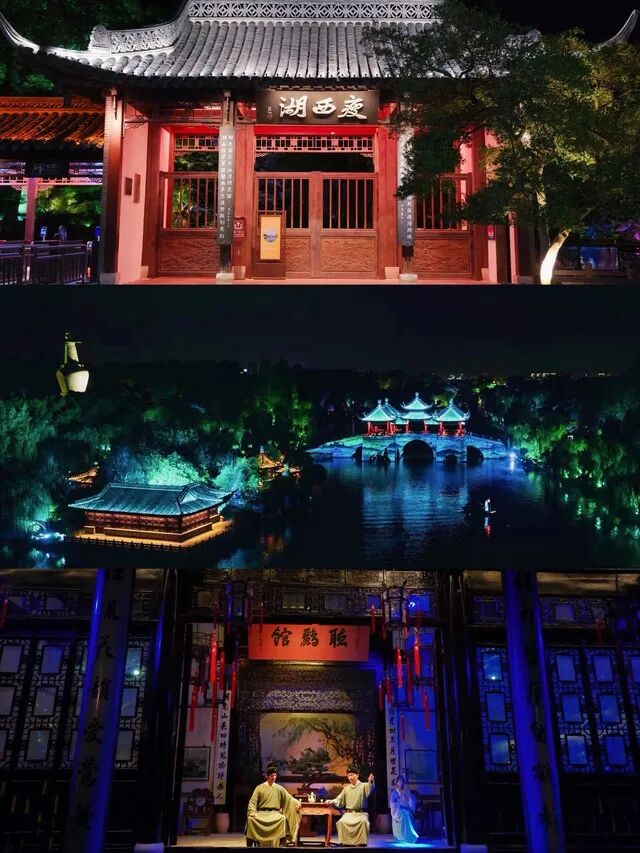

扬州则采取了截然不同的文化解码路径,《二分明月忆扬州》项目将唐代诗人徐凝"天下三分明月夜,二分无赖是扬州" 的诗句作为文化锚点,构建起跨越千年的诗意空间。与杭州聚焦具体历史人物不同,扬州的文化符号选择更注重意境的营造与情感的共鸣,通过 "二分明月" 这一核心意象的多重转译,实现从文学典故到物质空间的转化。项目巧妙利用扬州古城格局中 "月" 的物质载体 —— 从二分明月楼的月牙门窗、半月形小桥到二十四桥的月影投射,形成了完整的意象体系,使游客在行进中体验 "月满扬州・秋韵如诗" 的浪漫氛围。

扬州《二分明月忆扬州》

扬州的文化定位策略体现了意境优先的原则,其对"二分明月" 意象的开发呈现出清晰的层次:首先是文学典故的梳理,明确徐凝诗句的文化优势;其次是历史遗存的活化,将清代二分明月楼等物质遗产纳入游览线路;最后是当代演绎的创新,通过 AR 技术实现 "李白倚船吟诗" 等虚拟场景,完成从诗意想象到沉浸体验的转化。这种定位使扬州夜游摆脱了具体历史事件的束缚,形成了更具普适性的审美体验。

杭州《如梦上塘》

文化内核的差异化选择直接影响游客的感知与认同。杭州《如梦上塘》通过陆游与唐琬的爱情故事等具体叙事,引发游客对历史人物的情感投射;扬州则通过"萧娘脸颊有泪、桃叶眉峰凝愁" 的诗意想象,构建起更为空灵的审美空间。两种路径分别对应了文化遗产活化的 "历史真实" 与 "艺术真实" 取向,为运河沿线城市提供了可借鉴的文化定位范式。值得注意的是,杭州在保持历史厚重感的同时,通过 "伴娘撒喜糖" 等互动设计增强参与感;扬州则在诗意营造中融入吴王开运等历史场景,实现了两种取向的适度融合。

二 技术叙事的适配性创新

——从沉浸体验到文化转化

文化内核的差异化必然要求技术手段的适配性创新。杭州与扬州在光影技术、互动设计和呈现方式上的选择,鲜明体现了技术服务于文化表达的定位逻辑,形成了"科技赋能" 与 "技术隐形" 的两种范式。《如梦上塘》2.0 版本的升级集中体现了杭州对技术迭代的重视,通过增设滨水舞台、提升绳幕与水幕动画效果、增加 26 米大屏三维动画投影等硬件升级,显著增强了宋韵文化的表现力。这种技术策略使其构建起包含 6200 组氛围灯光设备、40 台高性能激光投影、360° 环绕音响的五大系统,形成了强大的感官冲击。

杭州《如梦上塘》

杭州的技术叙事遵循科技可视化原则,将复杂的宋韵文化通过直观的光影语言呈现。在苏轼篇章中,中年苏轼与大屏三维动画的互动,使《水调歌头》的意境得到立体化展现,而《钗头凤》篇章通过双人舞与水幕投影的结合,将抽象的情感具象化为视觉奇观。这种技术应用不仅增强了观赏性,更解决了历史文化的现代转译难题。项目对观演船行进路线的优化,使部分航段采取并行方式,让游客能近距离观看演出,这种空间技术调整进一步强化了沉浸感。

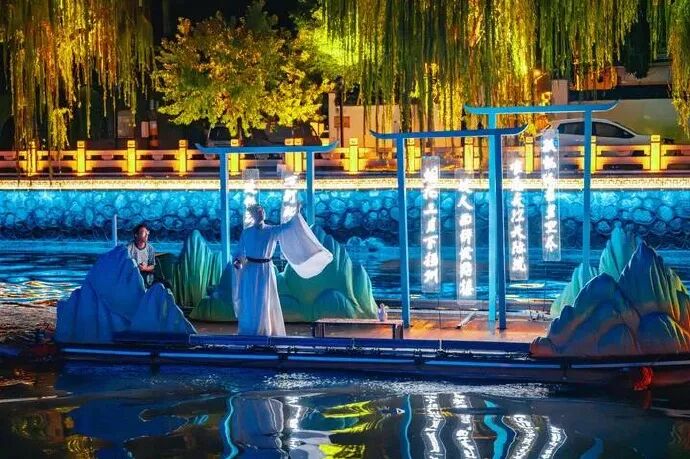

扬州的技术选择则体现了技术为意境服务的态度,其AR 互动技术的应用始终围绕 "二分明月" 的诗意表达展开。在 "汉唐兴运" 章节中,游客通过 AR 技术跨越千年与历史人物一同见证扬州的辉煌,但这种技术介入被控制在适度范围内,避免了对诗意氛围的破坏。项目更注重传统与现代的平衡,如在大水湾街区安排琵琶与吉他的跨界演奏,使古风与现代音乐自然融合,通过雾森系统与两岸霓虹的交相辉映,营造出"虹光流转" 的梦幻效果,而非炫目的技术堆砌。

扬州《二分明月忆扬州》

技术叙事的差异化直接影响游客的感官体验。杭州通过行进+ 沉浸"式观演模式,将戏剧、电影、水幕、光影等艺术形式融为一体,形成了强烈的视觉主导型体验;扬州则通过 "入梦扬州"" 吴王开运 ""汉唐兴运"" 盛世康乾 ""好运绵长" 五大篇章的节奏控制,实现了历史场景与诗意空间的交替呈现,调动了游客的多重感官。

杭州的技术密集型策略获得了市场认可,真人实景与水幕光影相结合的视觉盛宴成为游客评价的高频词。扬州则通过适度技术介入,使游客获得"像穿越到了古代" 的体验。两种技术路径分别验证了感官营销理论中的 "视觉主导" 与 "多感官平衡" 原则,杭州通过视觉冲击力建立瞬时记忆,扬州则通过视听平衡构建持久的情感共鸣。值得注意的是,杭州在技术升级中不断增加互动元素,如演员登船伴游等设计,而扬州则通过 NPC 与游客互动增强参与感,显示出技术叙事向体验优化的共同趋势。

扬州《二分明月忆扬州》

技术叙事的差异化还体现在产品迭代策略上。杭州采取硬件+ 内容"同步升级的路径,2025 年的 2.0 版本既更新了技术设备,又增加了唐琬等人物角色,扬州则采取 线路拓展 + 体验深化"的模式,将航线延伸至 9.6 公里,串联起从吴王邗沟到现代繁华的历史脉络。

三 空间运营的模式创新

——从线性叙事到集群联动

运河夜游的差异化定位最终体现在空间利用与运营模式的创新上。杭州与扬州基于不同的城市空间特质和文化定位,发展出"线性沉浸叙事" 与 "水岸集群联动" 两种典型模式,构建了各具特色的消费场景与价值链条。《如梦上塘》依托上塘河 5 公里航线形成的线性空间,打造了 "欢喜永宁桥至姚家坝河" 的闭环叙事系统,通过十大场景的依次展开,使游客在物理移动中完成历史穿越。这种空间策略将河道转化为 天然大舞台,利用游船的行进特性创造了 "船移景易" 的动态体验,使 60 分钟的航程成为紧凑的文化体验单元。

杭州《如梦上塘》

杭州的运营模式强调航线即产品,通过优化行进路线和观演角度,实现了演出与游客的近距离互动。为提升空间利用效率,项目将武林门码头改造为集交通接驳、文化展示、消费体验于一体的综合节点,引入有意思书房和走运咖啡等文创品牌,使码头从单纯的登船点升级为文化消费场景。这种“航线+ 码头”的运营模式延长了游客停留时间,形成了 “夜游 + 餐饮 + 购物 ”的消费链条,据统计,该模式使游客在运河沿线的平均消费增加 30% 以上。杭州还创新推出运河畅游一日通 产品,允许游客当日无限次乘船,这种灵活的票务设计提高了航线的利用效率和游客的参与度。

扬州则依托古城格局与运河水系的紧密关系,发展出水岸联动"的集群化运营模式。项目以 便益门广场码头至南门遗址水域"的航线为轴线,联动东关街历史街区、大水湾街区等岸上空间,构建了 乘船夜游 + 街区体验"的立体消费网络。在便益门码头设置的运河市集,包含非遗区、展演区、美食区等七大板块,游客可以在登船前欣赏杂技表演、体验非遗制作;而大水湾街区的落日微醺啤酒派对和古风乐队演出,则为夜游增添了现代休闲元素,形成了 "历史与当下" 的对话空间。

扬州《二分明月忆扬州》

扬州的空间创新体现在对"二分明月" 意象的全域化利用上,从船上的月影投射到岸上的月光主题装置,从唐代诗句的声景演绎到现代灯光的氛围营造,形成了跨越水岸的意境共鸣。这种运营模式使夜游突破了时间限制,通过 "二分明月 ' 艺' 扬州"" 二分明月 ' 品' 扬州 "等主题活动,将夜间体验延伸至全天文旅消费。项目还计划引入高科技新游船,进一步强化水上空间的体验感,形成水上演艺 + 岸上消费 的良性互动。

两种空间运营模式的差异还体现在资源整合策略上。杭州采取文旅融合的深度开发路径,将运河夜游与钱塘江游览串联,推出44 公里的 "品味宋韵 —— 运河钱塘江联游航线",实现了世界遗产与现代都市景观的有机衔接。该航线途经塘栖古镇、拱宸桥、钱江新城 CBD 等 11 处遗产点,形成了多元文化的体验序列。扬州则采取 主客共享 的场景营造策略,通过 身着古装的 NPC 穿梭人群等设计,模糊了游客与居民的界限,使运河夜游成为城市夜间生活的有机组成部分。

从经济效益看,杭州的线性叙事模式通过高票价策略实现了营收最大化,扬州的集群联动模式则通过低门票 + 高消费策略提高综合收益。两种模式分别验证了 高附加值产品 与 规模效应的商业逻辑,为不同资源禀赋的城市提供了参考。两地都注重通过节庆活动提升空间价值,杭州推出新春 大运龙灯福气船,扬州举办金秋文旅消费季,使夜游产品保持持续吸引力。

四 差异化定位的理论建构与实践启示

大运河夜游演艺的差异化实践蕴含着深刻的定位逻辑与创新规律。通过对杭州《如梦上塘》和扬州《二分明月忆扬州》的系统分析,可提炼出文化- 技术 - 空间三维定位模型,为运河沿线城市提供理论指引与实践路径。这一模型揭示了成功的夜游项目需实现文化基因的精准解码、技术手段的适配创新与空间价值的充分释放,三者的协同作用构成了差异化竞争力的核心来源。

杭州《如梦上塘》

在文化定位层面,运河夜游演艺需要建立符号价值评估体系,从历史真实性、艺术表现力和市场接受度三个维度筛选核心文化符号。杭州选择苏轼、陆游等历史人物,扬州聚焦"二分明月" 诗意意象,本质上是对地域文化中最具辨识度元素的提取。研究发现,文化符号的差异化选择受到城市文化积淀、现存遗产状况和公众认知基础的共同影响:杭州作为南宋都城拥有丰富的宋韵文化遗存,扬州则因历代文人的吟咏形成了稳定的诗意想象。这种定位启示我们,运河夜游不应追求文化元素的全面覆盖,而应聚焦最具比较优势的核心符号,通过深度挖掘形成独特记忆点。

技术应用的差异化遵循文化适配度原则,即技术手段的选择需与文化表达的需求相匹配。杭州的高密度光影技术适用于宋韵文化的宏大叙事,扬州的适度AR 应用则服务于诗意意境的营造,两者都避免了技术的盲目堆砌。

扬州《二分明月忆扬州》

空间运营的差异化需要根据河道条件、城市格局和产业基础选择适宜的运营模式。杭州的线性叙事模式适合水系独立、文化节点集中的区域,扬州的集群联动模式则适用于城水交融、业态丰富的古城地段。成功的空间策略需实现“三联”:水岸联动拓展消费场景,昼夜联动提升设施利用率,文旅联动延长游客停留时间。杭州运河钱塘江联游航线和扬州的水陆市集,都是这种联动思维的具体体现。

大运河夜游演艺的差异化定位还需警惕三个认知误区:一是将差异化等同于主题差异,忽视技术与文化的深度适配,二是过度依赖技术创新,轻视文化内涵的挖掘,三是片面追求规模扩张,忽略体验品质的提升。杭州2.0 版本在增加技术设备的同时强化文化叙事,扬州在引入 AR 技术时保持诗意基调,都避免了这些误区。值得注意的是,差异化并非绝对的割裂,两大项目都在保持核心定位的同时吸收对方优势,体现了 "和而不同" 的智慧。

扬州《二分明月忆扬州》

对于运河沿线其他城市,夜游演艺的定位可遵循以下路径:首先,通过文化考古梳理地域特色符号,避免同质化主题;其次,根据文化表达需求选择适配的技术手段,平衡创新与成本;再次,结合城市空间特质设计运营模式,最大化资源效益;最后,建立动态调整机制,通过产品迭代保持竞争力。沧州运河市集的非遗展演和苏州护城河的评弹演出,都是结合本地特色的成功实践,验证了差异化定位的普适性。

杭州《如梦上塘》

杭州与扬州的实践表明,夜游项目不仅能创造经济收益,更能增强公众对运河文化的认同。《如梦上塘》通过污水治理与演艺开发的结合改善了河道环境,《二分明月忆扬州》通过诗意营造提升了城市审美品格,都实现了经济效益与文化价值的统一。未来,运河夜游演艺应进一步探索“文化 + 科技 + 生态” 的融合路径,在差异化发展中推动大运河文化带的建设,让千年运河在新时代焕发独特光彩。

扬州《二分明月忆扬州》

杭州《如梦上塘》与扬州《二分明月忆扬州》差异化定位比较:

这种差异化定位的比较,不仅揭示了运河夜游演艺的发展规律,更为文化遗产活化提供了新的思路。在同质化竞争日益激烈的文旅市场中,唯有深入挖掘地域文化精髓,创新表达形式与运营模式,才能实现可持续发展。