当沉浸夜游遇见 “音乐节 +”:从 “一夜热度” 到 “长效变现”,探索文旅消费破圈新逻辑

当音乐节成为景区的“夜经济发动机”

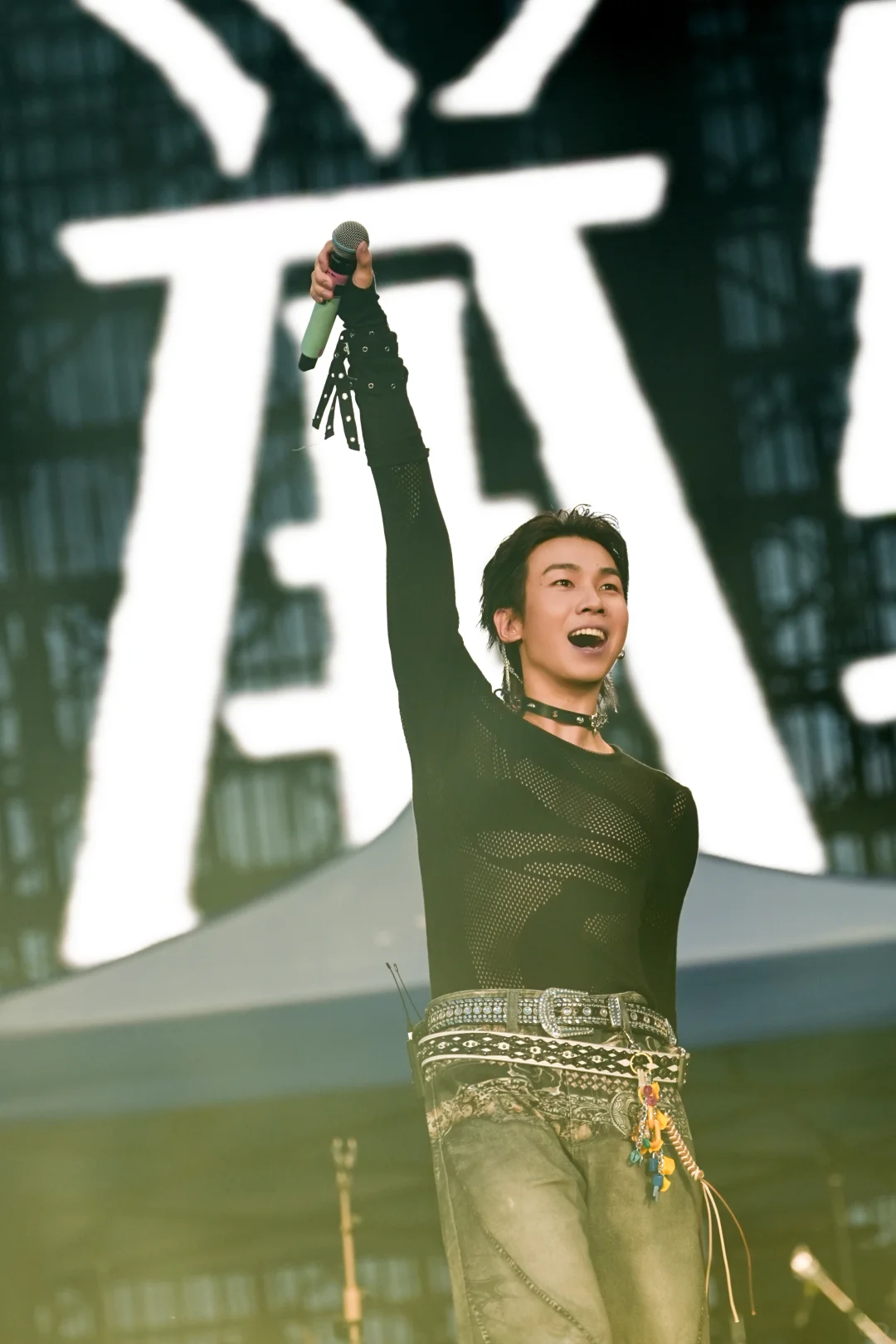

在抖音、小红书搜索“景区音乐节”,相关笔记超200万篇,视频播放量破300亿次。2023年淄博麦田音乐节单日吸引8万人次,周边民宿预订率暴涨300%;张北草原音乐节连续举办15年,带动当地年旅游收入从2亿跃升至18亿。这些数据背后,是年轻人用脚投票的选择——他们不再满足于“白天看景、晚上睡觉”的传统旅游模式,而是将音乐节视为“夜生活的终极场景”。

据中国演出行业协会《2024中国演出市场年度报告》显示,2024年上半年全国大型音乐节达320场,票房收入超45亿元,带动周边餐饮、住宿、交通等消费超200亿元。但并非所有音乐节都能“点石成金”——某二线城市景区曾斥资千万办音乐节,结果仅吸引3万人次,后续客流量暴跌70%。音乐节带动夜经济的底层逻辑,藏在“空间适配—业态精准—体验沉浸—消费长尾”的四维链条中。本文将结合淄博麦田、张北草原等热搜案例,拆解这门“夜经济生意经”。

趋势研判:政策东风与Z世代的“双向奔赴”

政策背景:从“鼓励”到“赋能”的顶层设计

国家层面:2024年文旅部《关于推动夜间文化和旅游消费集聚区创新发展的指导意见》明确“支持音乐节、露营节等主题活动成为夜间经济核心IP”,多地出台专项补贴(如山东对年举办超10场音乐节的景区奖励200万元)。

地方实践:浙江、四川等地将音乐节纳入“百县千宿”“万亿文旅”工程,配套建设音乐主题营地、露天剧场等基础设施。

市场客群:Z世代与“微度假”群体的“刚需共振”:Z世代主导:18-30岁游客占音乐节客群的75%,他们追求“情绪价值+社交货币”——小红书上“音乐节穿搭”“跟拍攻略”笔记阅读量超80亿次,人均为音乐节及周边消费1200元。

微度假需求:周边2小时车程内的“城市后花园”最受青睐。成都麓湖音乐节、苏州阳澄湖音乐节等“近郊型”音乐节,复购率达45%,远超长途旅游项目。

矛盾焦点:空间局限:60%的景区夜间照明、舞台承重、疏散通道等设施无法满足音乐节需求,临时改造成本占比高达总预算的40%。体验断层:30%的游客反馈“除了看演出,没其他可玩”,导致离场后二次消费意愿不足。

策划路径:从“音乐事件”到“夜经济生态”

空间营造:让景区“天生为音乐而生”;

核心区:舞台+氛围装置:淄博麦田音乐节将主舞台设在万亩麦田中央,利用自然起伏的地势打造“阶梯式观演区”,配合300组可升降灯光装置,单场演出直播观看量破2亿。

延伸区:动线串联:张北草原音乐节规划“音乐大道—露营区—文创市集”环形路线,游客从停车场到舞台需经过8个主题打卡点(如马头琴雕塑、篝火广场),延长停留时间至4.2小时(行业平均2.5小时)。

配套区:功能补位:成都某景区在音乐节期间临时增设“移动卫生间+充电驿站+急救站”,密度达每500人1个,投诉率从12%降至2%。

业态产品:“演出+”组合拳打穿消费场景

“演出+餐饮”:淄博麦田引入“烤炉羊肉”“手工啤酒”等本地美食摊位,单日餐饮收入超800万元,占总营收35%;张北草原推出“草原手把肉+马奶酒”套餐,客单价150元,复购率28%。

“演出+文创”:成都麓湖音乐节限定发售“音乐节盲盒”(含徽章、明信片、歌手签名卡),售价99元,3天售罄10万套,利润率达60%。

“演出+住宿”:苏州阳澄湖音乐节与景区内民宿合作推出“音乐房”(含应援手幅、歌手语音祝福),房价从800元涨至2500元,预订率95%。

沉浸体验:让游客从“旁观者”变“共创者”

互动装置:淄博麦田设置“声音邮筒”(录制语音生成明信片)、“麦田灯光互动墙”(挥手控制麦穗摆动),游客平均停留时长增加1.2小时。

主题内容:张北草原连续3年推出“草原音乐故事计划”,邀请游客分享与草原相关的音乐记忆,优秀作品被改编成现场演出,参与感提升50%。

社群运营:成都麓湖音乐节组建“乐迷俱乐部”,提前1个月发起“穿搭大赛”“应援口号征集”,活动期间俱乐部成员复购率达70%。

多次消费:从“一次性狂欢”到“长尾收益”

线上延续:淄博麦田在抖音发起“麦田音乐节精彩瞬间”挑战赛,带话题播放量破5亿,带动景区官方账号涨粉50万,后续通过直播打赏、品牌合作等。

线下复购:张北草原推出“音乐节年卡”(含全年4场演出+草原民宿折扣),带动非音乐节时段客流量增长40%。

衍生开发:成都麓湖将音乐节现场照片制成“数字藏品”(NFT),线上售卖。

案例1:淄博麦田音乐节——农田里的“夜经济奇迹”

项目简介:2023年起在淄博临淄区皇城镇万亩麦田举办,以“自然+音乐+乡土”为核心标签,单日最高客流量8万人次,带动周边10公里内餐饮、住宿、交通收入增长300%。

业态类型:音乐演出(40%)、餐饮(35%)、文创零售(20%)、互动体验(5%)。

空间营造:主舞台:利用天然麦田坡度设计“阶梯式观演区”,配备360°环绕音响,视听效果评分4.9(满分5)。氛围区:设置“麦田灯海”(10万盏太阳能灯)、“麦垛剧场”(可容纳500人),夜间亮灯后成为网红打卡点。

借鉴点:轻资产改造:舞台、灯光采用模块化设计,搭建周期仅7天,成本比传统体育场低60%。在地化联动:与本地农场合作推出“音乐节专属麦田认养”(99元/㎡),既增加收入又强化“乡土”标签。

盈利模式:门票(55%)+餐饮(30%)+文创(10%)+衍生收益(5%)。2023年单届营收超2800万元,带动周边年增收超2亿元。

案例2:张北草原音乐节——草原上的“15年长红IP”

项目简介:2009年创办,中国首个草原主题音乐节,累计吸引游客超300万人次,2024年第16届音乐节单日营收突破5000万元。

业态类型:音乐演出(35%)、露营服务(30%)、草原体验(25%)、品牌赞助(10%)。

空间营造:核心区:建设永久性“草原音乐公园”,包含3个专业舞台(主舞台、民谣舞台、电子舞台)、1000个露营车位。延伸区:规划“草原文化走廊”,展示马头琴制作、奶茶熬制等非遗技艺,游客可参与体验。

借鉴点:长期运营思维:15年持续迭代主题(从“摇滚”到“多元音乐”),2024年新增“00后电子音乐专区”,吸引年轻客群占比从45%提升至60%。

生态保护与开发平衡:限制单日客流量(2万人次),采用太阳能供电、垃圾分类回收,获评“全国绿色旅游示范基地”。

盈利模式:门票(40%)+露营(25%)+体验项目(20%)+品牌赞助(15%)。2024年单届营收超1.2亿元,带动张北县年旅游收入从18亿增至25亿。

核心观点:音乐节带动夜经济的三大底层法则

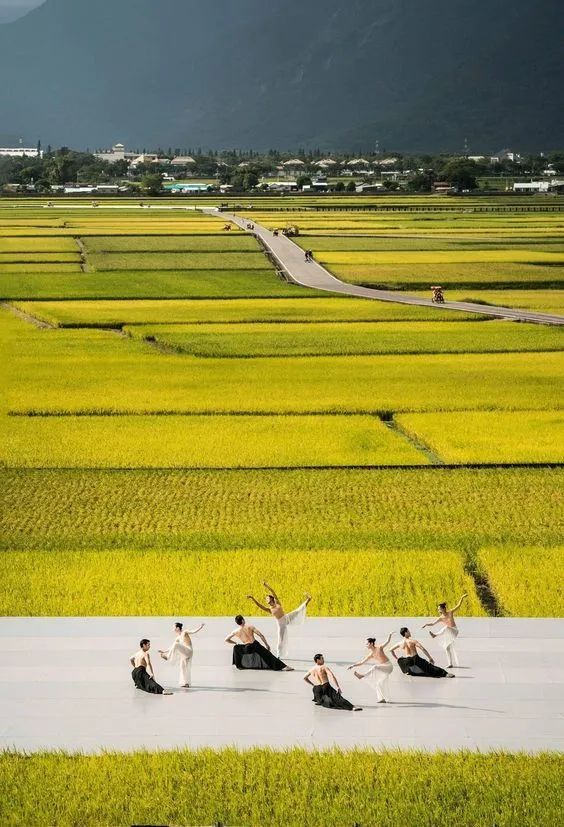

空间是“容器”,内容是“灵魂”:景区需根据自身资源(如草原、农田、湖泊)定制音乐节主题,避免“千节一面”。淄博麦田的成功,本质是“麦田+音乐”的独特场景稀缺性。

业态要“围绕音乐转”,而非“音乐围绕业态转”:所有餐饮、文创、住宿都需与音乐主题强关联(如张北的“马头琴造型餐吧”、淄博的“麦穗徽章”),否则易沦为普通夜市。

多次消费的关键是“情感绑定”:通过社群运营、数字藏品、年度IP活动,让游客从“来看一场演出”变成“加入一个圈子”。成都麓湖的“乐迷俱乐部”,让音乐节成为用户的“年度社交事件”。

当淄博的麦田在音乐中泛起金色波浪,当张北的星空因歌声更显辽阔,音乐节早已超越“一场演出”的范畴——它是景区夜经济的“发动机”,是年轻人情绪的“释放阀”,更是城乡文化交融的“催化剂”。其成功的底层逻辑,不过是回归本质:用空间承载热爱,用业态兑现需求,用体验创造记忆,用长尾延续价值。