《只有峨眉山》停演折射行业现状:文旅演艺创作如何破困寻路?

近年来,随着我国文化旅游业的蓬勃发展,文旅演艺已从景区附属品升级为文化传播与旅游消费的核心载体。据文旅部数据显示,2023 年上半年国内旅游演出票房已达 70.55 亿元,恢复至 2019 年全年的 95.61%,预计全年票房有望创新高。在政策层面,2025 年 1 月国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》明确提出支持打造 "沉浸式体验空间",推出 "沉浸式文旅新产品新场景",为文旅演艺的创新发展提供了政策保障。

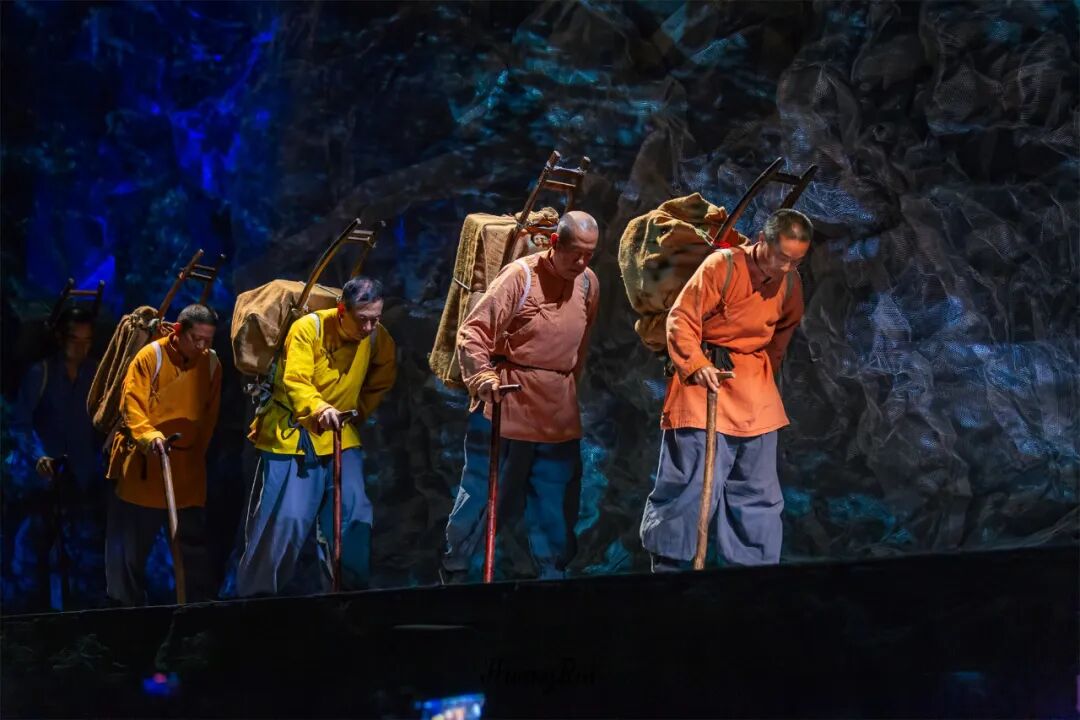

然而,文旅演艺市场呈现出明显的两极分化态势:一方面,《只有河南・戏剧幻城》2024 年接待游客 3603 万人次,2025 年 1-7 月实现旅游收入 115.94 亿元,成为现象级文旅 IP;另一方面,总投资达 8.19 亿元的《只有峨眉山・戏剧幻城》却于 2025 年 6 月悄然停演,累计亏损近 6 亿元。这种巨大反差凸显了演出的创意创作在文旅演艺项目成败中的核心作用。

当前文旅演艺创作面临三大挑战:一是文化表达与市场需求的错位,如《只有峨眉山》因 "内容空洞、抽象" 导致观众看不懂;二是技术应用与艺术表达的失衡,不少项目陷入 "重技术轻内容" 的误区;三是体验设计与客群特征的脱节,未能有效满足 Z 世代等核心消费群体的体验需求。在此背景下,探索文旅演艺的创作规律与方法具有重要的理论价值和实践意义。

一、文旅演艺创作的核心要素

(一)文化根脉的深度挖掘与当代转译

文旅演艺的核心竞争力在于其文化独特性。成功的创作首先需要对地方文化进行系统性挖掘,而非简单符号拼贴。《只有河南・戏剧幻城》的成功关键在于将五千年中原文化浓缩至 "黄河、土地、粮食、传承" 的主线故事中,通过 21 个剧场的多维度呈现,实现了文化从抽象到具象的转化。其《李家村》《幻城》《天子驾六》等剧目不仅展现了历史场景,更通过普通人的命运故事传递文化精神,引发情感共鸣。

文化转化需要把握 "三个原则":一是真实性原则,尊重历史文化的核心内涵,如《西汉有戏》以辛追夫人、冠人等真实历史人物为原型,从 "辛追家宴" 展开代侯家的生活爱情与家国情怀,实现历史真实与艺术创作的平衡;二是当代性原则,用现代视角解读传统文化,《只有河南》通过 "全新的历史解读" 让年轻观众产生共鸣;三是情感性原则,将文化元素转化为情感载体,如天心阁 "打更人" 活动通过 "匡扶正义" 的故事内核传递长沙人的家国情怀。

文化表达应避免两个误区:一是过度抽象化,如《只有峨眉山》因主题晦涩导致 "多数游客看不懂";二是表面符号化,简单堆砌地方元素而缺乏精神内核。优质剧本需要找到文化符号与当代生活的连接点,实现 "传统的现代化表达"。

(二)叙事结构的创新设计

文旅演艺的叙事结构需要突破传统戏剧的时空限制,创造独特的叙事体验。《只有河南・戏剧幻城》采用 "多剧场串联的产品形态",通过近 700 分钟不重复的剧目,构建了 "戏剧聚落群" 的创新叙事模式。这种结构既满足了游客的个性化选择需求,又通过核心主题实现了整体叙事的统一性。

空间叙事是文旅演艺的重要特征。成功的演出创作需要根据物理空间特性设计叙事逻辑,实现 "人在戏中游,戏在身边演" 的沉浸体验。《只有河南》的《火车站剧场》通过智能翻板配合 56 道机械麦穗吊杆,将空间本身转化为叙事元素,呈现麦浪翻滚的壮丽景象,强化了粮食主题的视觉表达。

当代文旅演艺创作呈现出三种创新叙事趋势:一是连续剧式叙事,如长沙天心阁将 "打更人" 活动设计为系列剧情,"神秘的 ' 盗圣 ' 没有被捉到,这些谜团将留待后续揭晓",通过悬念设置吸引游客重复到访;二是多线并行叙事,允许观众从不同视角体验故事;三是开放式结局设计,如一些沉浸式剧本杀项目让观众的选择影响故事走向,增强参与感。

(三)科技与艺术的有机融合

数字技术为文旅演艺创作提供了新可能,但技术应用必须服务于内容表达。《只有河南・戏剧幻城》的成功在于其 "高浓度的戏剧手法与专业的数字化创新技术" 的有机结合,3000 人的《幻城剧场》中 "亭台楼阁不断起落,象征着王朝的兴替和时空的转换",技术手段精准服务于历史兴衰的主题表达。

文旅演艺创作中科技应用需要遵循 "三个适配":一是主题适配,技术手段应与故事主题一致,如《只有河南》在 328 米夯土墙上投射《清明上河图》《千里江山图》,实现了艺术表达与技术呈现的统一;二是情感适配,技术服务于情感传递而非炫技,避免《只有峨眉山》那样 "形式大于内容" 的批评;三是体验适配,根据不同年龄段观众的接受习惯设计技术呈现方式,如为老年观众保留传统观赏模式,为年轻群体增加互动科技元素。

当前值得关注的技术应用方向包括:5G+MR 技术实现虚实融合叙事,全息投影技术创造沉浸式场景,智能控制系统实现空间转换与剧情推进的精准同步,以及大数据分析指导剧本优化等。《只有河南》开发的 "一部手机游幻城" 小程序,将数字技术延伸至观演前后,构建了完整的数字叙事生态。

(四)观众体验的沉浸式构建

文旅演艺创作需要从 "演员中心" 转向 "观众中心",构建全方位的沉浸体验。《2024 文旅演艺新空间的年轻需求洞察报告》显示,Z 世代更偏爱 "沉浸式和互动性强的演艺活动",这要求剧本创作必须考虑年轻群体的参与需求。长沙天心阁的 "打更人" 活动通过 "箭术考核"" 身法考核 ""推理考核" 等六个互动游戏,让游客从旁观者转变为 "天星阁打更人",深度参与剧情发展。

沉浸式体验设计需把握三个维度:一是感官沉浸,通过声、光、电、画等多维刺激构建场景真实感;二是情感沉浸,通过人物命运和故事冲突引发情感共鸣;三是行为沉浸,设计符合剧情逻辑的互动环节。《只有河南》通过 "行进式表演、剧院式表演、沉浸式表演、互动式表演、多媒体表演" 等多元形式,满足了不同类型观众的体验需求。

分众化体验设计日益重要。针对亲子家庭,创作中可增加益智互动环节;针对青年群体,可融入剧本杀、解谜等元素;针对老年群体,则应强化文化怀旧与情感共鸣。《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》特别强调要 "优化亲子游乐服务"" 提升老年人文旅服务品质 ",这要求剧本创作需考虑全年龄段需求。

二、文旅演艺创作的实践路径

(一)前期调研与客群定位

精准的前期调研是文旅演艺创作成功的基础。《只有峨眉山》的失败教训之一是 "主题和内容上与目标客群的需求存在一定的错位",峨眉山主要客群为 "进香客群、中老年客群、旅游团客",对抽象艺术表达的接受度有限。相比之下,《只有河南》通过精准定位,吸引的游客中 "年轻人 80、90 后占比达 85%,省外游客占比达 80%",实现了精准的客群匹配。

前期调研应包括四个维度:一是文化资源调研,系统梳理地方历史文化、民俗风情、传说故事等素材;二是客群特征调研,分析目标游客的年龄结构、文化背景、消费习惯等;三是市场需求调研,把握文旅演艺的消费趋势和偏好;四是场地条件调研,根据物理空间特性规划叙事可能性。天心阁 "打更人" 活动在筹备阶段 "剧本数易其稿,半年以来大大小小修改了几十版",这种精益求精的调研打磨过程值得借鉴。

客群定位决定演出创作的叙事策略。针对 Z 世代客群,创作应强化社交属性和互动体验,运用他们熟悉的语言和文化符号;针对文化深度体验者,则应提升历史厚度和艺术深度;针对家庭游客,需平衡不同年龄层的接受度,设计全龄友好的剧情。

(二)故事原型的选取与改编

故事原型的选择直接关系到文旅演艺的吸引力和传播力。成功的原型选择往往具备三个特征:一是文化独特性,如《西汉有戏》选取辛追夫人这一具有地域唯一性的历史人物;二是情感共通性,能够跨越年龄、地域的情感主题;三是叙事可能性,具有丰富的情节拓展空间。

故事改编需要处理好三个关系:一是历史真实与艺术虚构的关系,如《西汉有戏》在尊重历史框架的基础上,通过 "数字帛画描绘的美好世界中团圆" 的艺术处理,实现 "永生不朽的形象" 的情感表达;二是地方叙事与 universal value 的关系,在展现地方特色的同时传递人类共通情感;三是传统元素与现代审美的关系,让传统文化以当代人喜闻乐见的方式呈现。

《只有河南》的创作实践表明,故事原型的多元化呈现能增强吸引力。其 21 个剧场涵盖了从王朝兴替到普通人生活的多元故事,既满足了游客的多样需求,又从不同侧面诠释了中原文化的丰富内涵。这种 "核心主题 + 多元表达" 的模式值得借鉴。

(三)空间叙事与戏剧冲突设计

文旅演艺的空间特性为叙事创新提供了独特可能。与传统剧场不同,文旅演艺的创作需要将物理空间转化为叙事元素,《只有河南》"以独特的东方建筑为载体",其 328 米边长的幻城本身就成为了文化符号和叙事空间。创作应充分考虑空间的转换可能性,设计符合空间逻辑的叙事节奏。

戏剧冲突是保持观众注意力的关键。成功的文旅演艺需要设计多层次的冲突:一是外部冲突,如历史事件中的矛盾对抗;二是内部冲突,如人物的情感挣扎;三是文化冲突,如传统与现代的碰撞。《只有河南》的《第七机车车辆厂礼堂》等剧目通过个人命运与时代变迁的冲突,实现了历史叙事的情感化表达。

节奏设计需要考虑文旅体验的特殊性。与传统戏剧相比,文旅演艺的观众注意力持续时间可能更短,且存在一定流动性,这要求剧本在节奏上更加紧凑,在关键节点设计记忆点。《只有河南》近 700 分钟不重复的剧目,通过每个剧场的独立完整叙事和整体主题的呼应,解决了长时体验的疲劳问题。

(四)互动环节的有机植入

互动设计应避免形式化,实现与剧情的有机融合。天心阁 "打更人" 活动中 "捉拿小哥扮演的大鹅" 的互动环节,既增加了趣味性,又服务于剧情发展,这种 "互动即叙事" 的设计理念值得借鉴。有效的互动设计能让观众从被动观看转为主动参与,深化情感体验。

互动设计可分为三个层次:一是轻度互动,如鼓掌、欢呼等简单响应;二是中度互动,如完成指定任务、参与剧情选择等;三是深度互动,如角色扮演、影响剧情走向等。剧本创作需要根据目标客群特征选择合适的互动强度,年轻群体更接受深度互动,而传统观众可能更偏好轻度互动。

技术赋能为互动创新提供了新可能。通过 5G、物联网、虚拟现实等技术,可实现更丰富的互动形式,如 AR 寻宝、虚拟角色对话、个性化剧情分支等。《只有河南》运用 "5G + 光影与动态" 技术,打造 "虚实互动的精彩剧目演艺",突破了传统互动的物理限制。

(五)可持续性内容架构

文旅演艺的可持续运营需要剧本具备内容更新能力。天心阁将 "打更人" 设计为系列连续剧,"第一章预计今年夏天与广大游客见面",通过持续更新剧情吸引回头客,这种模式解决了文旅演艺 "新鲜劲过后" 的持续运营难题。演出创作应预留内容扩展空间,设计可更新的剧情模块。

IP 化开发是内容可持续的重要路径。《只有红楼梦・戏剧幻城》自 2023 年开业以来,通过系列化开发 "已接待游客超 200 万人次,演出近 2.1 万场",形成了稳定的 IP 吸引力。剧本创作可考虑核心 IP 的延展性,设计能够持续开发的角色、故事线和衍生内容。

季节性与主题性更新能保持产品活力。根据不同季节、节日和社会热点,对剧本进行适度调整,如春节增加团圆主题剧情,暑期推出亲子专场等。《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》鼓励围绕 "春节、五一、国庆假期和暑期等旅游旺季" 举办特色活动,剧本创作应呼应这些时间节点。

三、案例分析:成功经验与失败教训

(一)《只有河南・戏剧幻城》的成功密码

《只有河南・戏剧幻城》作为文旅演艺的标杆项目,其剧本创作实践提供了多方面启示。在文化表达上,它没有简单罗列河南文化符号,而是通过 "黄河、土地、粮食、传承" 的核心主题,将宏大叙事转化为具体的人物故事和生活场景。这种 "以小见大" 的叙事策略,让观众通过情感共鸣理解文化内涵。

在结构设计上,其 "21 个剧场、近 700 分钟不重复的剧目" 形成了矩阵式叙事结构,既满足了不同游客的个性化需求,又通过统一主题实现了文化表达的完整性。每个剧场既独立成篇,又与其他剧场形成互文,构建了丰富的意义网络。

在科技应用上,《只有河南》的创作与技术实现深度融合。"亭台楼阁不断起落" 的机械设计、"麦浪翻滚的壮丽景象" 的智能控制、328 米夯土墙上的投影技术,都是根据剧情需要定制开发,而非技术的堆砌。这种 "内容决定技术" 的理念,确保了科技服务于叙事表达。

在运营层面,创作设计考虑了可持续发展需求。通过可更新的剧目内容、多层次的体验设计和 "一部手机游幻城" 的数字服务,实现了客群的持续增长和消费的多元化。其 85% 的年轻客群占比表明,传统历史文化通过创新叙事能够有效吸引年轻群体。

(二)《只有峨眉山・戏剧幻城》的失败反思

《只有峨眉山・戏剧幻城》的停演为文旅演艺剧本创作提供了重要警示。从内容角度看,观众普遍反映 "看不懂他想表达什么"" 内容空洞、抽象、甚至有些无病呻吟 ",这表明在创作的叙事表达上存在问题。过于追求艺术抽象性而忽视大众接受度,导致了文化传播的失效。

在客群匹配上,创作未能充分考虑峨眉山的主要客群特征。"峨眉山主要的客群是进香客群、中老年客群、旅游团客,多数对旅游演艺无感",而剧本内容偏向抽象艺术表达,与目标客群的审美偏好和文化需求严重错位。这种定位失误从根本上决定了项目的市场表现。

在内容与形式的平衡上,《只有峨眉山》陷入了 "形式大于内容" 的误区。虽然其 "首创实景演艺与周边原始村落相融合的演艺方式" 具有形式创新,但空洞的内容无法支撑 210 分钟的演出时长和较高的票价定位,导致 "收入无法覆盖日常运营成本"。

从商业模式看,创作缺乏对运营可行性的考虑。"多剧场串联的产品形态" 导致建设成本高企,而单一的门票收入模式难以支撑运营,这种 "重投入轻回报" 的内容设计思路值得警惕。优质的创作不仅要考虑艺术表达,还需兼顾商业可持续性。

(三)创新案例的启示:天心阁 "打更人" 与《西汉有戏》

长沙天心阁的 "打更人" 剧本杀连续剧代表了轻量化文旅演艺的创新方向。其成功在于 "根据市场需求不断迭代升级" 的创作理念,通过半年筹备和数十版修改,将天心阁的历史文化转化为 "匡扶正义" 的故事内核。这种小而精的内容设计,投资小、见效快,特别适合中小景区借鉴。

"连续剧式" 的内容架构是其一大创新。通过设置悬念 "神秘的 ' 盗圣 ' 其实是没有被捉到的",并发放 "解锁后续剧情的重要道具" 金色徽章,构建了持续吸引游客的机制。这种内容运营思路突破了传统文旅演艺 "一锤子买卖" 的局限,实现了游客的重复消费。

《西汉有戏》则展示了历史人物题材的创新表达路径。通过 "辛追家宴" 这一生活化场景,将考古发现转化为 "生活爱情与家国情怀" 的情感叙事,避免了历史题材容易出现的说教感。其 "数字帛画描绘的美好世界" 的艺术处理,既展现了汉代文化特色,又通过现代科技增强了视觉吸引力。

这两个案例共同表明,文旅演艺创作正呈现多元化趋势:从大投入的实景演出到轻量化的互动体验,从单一演出到系列化运营,从小众艺术表达到大众情感共鸣。剧本创作者需要根据自身资源条件和客群特征,选择合适的创作路径。

四、文旅演艺创作的未来趋势

(一)技术驱动下的叙事革新

随着 5G、人工智能、虚拟现实等技术的成熟,文旅演艺剧本将迎来叙事方式的根本性变革。"空间型虚拟现实体验项目" 和 "超高清、沉浸式、互动式演艺新空间" 将成为创作新方向,剧本需要考虑虚拟与现实融合的叙事逻辑。

人工智能技术将为个性化叙事提供可能,通过分析观众行为数据,实现剧情的智能调整和个性化推荐。《只有河南》的 "一部手机游幻城" 已展现出数据驱动的服务创新,未来这种思路将延伸至内容创作领域,实现 "千人千面" 的叙事体验。

技术发展也将推动叙事边界的拓展,从剧场内延伸到整个景区乃至城市空间,构建 "全城皆剧场" 的宏大叙事。国务院办公厅文件鼓励 "在文博场馆、景区、街区、邮轮、大巴等打造沉浸式体验空间",为这种全域叙事提供了政策支持。

(二)分众化与个性化体验

Z 世代成为消费主力推动文旅演艺创作的分众化发展。《2024 文旅演艺新空间的年轻需求洞察报告》显示,年轻人更倾向于 "多样化、品牌化、轻量化的演艺形式",愿意为 "100-300 元的中小型特色演艺支付",这与传统大型实景演出形成鲜明对比。

文旅演艺创作将更加注重圈层化表达,针对不同兴趣群体设计主题内容,如国风、悬疑、科幻等细分类型。"分众精准营销" 将延伸至内容创作阶段,形成 "垂直内容 + 精准传播" 的创作模式。同时,"同好社交、用户裂变" 将成为剧本设计的重要考量,增强内容的传播性。

个性化体验将从服务层面深入内容层面,通过互动选择、剧情分支等方式,让观众获得专属体验。天心阁 "打更人" 活动中 "完成全部六项考核并拿到高分的玩家将收获一份天心阁定制冰激凌和一枚金色徽章",这种差异化设计未来将更加普遍。

(三)IP 化与系列化开发

IP 化运营将成为文旅演艺可持续发展的核心策略。《只有红楼梦・戏剧幻城》的成功表明,强 IP 不仅能降低营销成本,还能形成系列化开发基础。剧本创作将从单一作品转向 IP 生态构建,注重角色塑造、故事延续性和世界观构建。

系列化开发将突破时空限制,形成跨媒介叙事体系。"推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权 (IP) 相互转化" 将成为常态,剧本创作需要考虑多媒介适配性,构建 "一次创作、多次呈现" 的内容生态。

跨界融合将拓展 IP 价值边界。"推出彰显中国审美、中国风格的时尚穿戴、家居、潮玩等产品",实现从演艺内容到消费产品的价值延伸。剧本创作需要预留 IP 衍生空间,设计具有商业转化潜力的文化符号和角色形象。

(四)政策引导下的创作方向

国家政策将持续引导文旅演艺的创作方向。《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出的 "跟着演出去旅行"" 跟着影视去旅行 " 等政策导向,将推动文旅演艺与其他业态的深度融合,剧本创作需要考虑这种跨界需求。

非遗元素的创新性转化将成为重要创作方向。政策鼓励 "非遗展示展演展销" 和 "非遗展演进商圈、进景区、进街区",剧本创作可深挖非遗资源,将传统技艺、民俗活动等转化为叙事元素,实现 "非遗从静态陈列走向动态传承"。

夜间文旅经济的发展将为剧本创作提供新场景。政策支持 "夜间文化和旅游消费集聚区丰富文旅业态,举办民俗演艺、灯会庙会、光影秀等活动",这要求剧本创作考虑夜间环境特点和游客体验需求,开发适合夜间的叙事形式。

结论与建议

文旅演艺的创作是一项系统工程,需要在文化深度、艺术表达、技术应用和市场需求之间找到平衡点。本文通过对成功案例与失败教训的分析,提出以下核心结论:

第一,文化转化是基础。优秀的创作需要实现地方文化的深度挖掘与当代转译,避免符号化和抽象化表达,找到文化根脉与当代生活的连接点。

第二,叙事创新是关键。文旅演艺的创作应充分利用空间特性,设计多元化叙事结构,平衡艺术表达与大众接受度,强化戏剧冲突和情感共鸣。

第三,科技应用需适度。技术服务于内容表达,创作应根据主题需求和客群特征选择合适的技术手段,避免技术异化和形式大于内容。

第四,体验设计要精准。基于目标客群特征设计沉浸体验和互动环节,实现分众化、个性化表达,增强观众的参与感和获得感。

第五,可持续性是保障。通过 IP 化、系列化开发和内容更新机制,构建可持续的内容生态,兼顾艺术价值与商业可行性。

针对文旅演艺从业者,本文提出以下实践建议:一是建立 "文化调研 - 客群分析 - 故事创作 - 技术适配 - 体验测试" 的全流程创作体系;二是加强创作团队与运营团队的前期融合,避免编创与运营脱节;三是注重小成本试错和快速迭代,根据市场反馈优化剧本;四是关注政策导向和技术趋势,把握创作方向;五是培养复合型创作人才,提升文化转化、叙事创新和技术应用的综合能力。

文旅演艺作为文化传播的重要载体和旅游消费的新增长点,其创作质量直接关系到文化传承与产业发展。未来,随着技术创新和需求升级,文旅演艺创作将迎来更多可能性,为观众带来更丰富的文化体验,为文旅产业注入持续活力。