文旅演艺剧本创作核心要素与实践路径的深度研究

文旅演艺作为文化与旅游深度融合的重要载体,已成为推动文旅产业高质量发展的核心引擎。本文基于当前文旅演艺市场发展现状,结合国内成功案例,系统探讨了优秀文旅演艺剧剧本的创作规律与实践路径。研究发现,成功的文旅演艺剧本创作需实现文化真实性与艺术表现力的平衡、叙事结构与空间体验的融合、科技赋能与情感共鸣的统一。本文提出 "三维五步法" 创作框架,从文化挖掘、叙事设计、空间适配、技术融合和市场校验五个维度,为文旅演艺剧本创作提供理论指导和实践参考,以期推动我国文旅演艺产业从 "规模扩张" 向 "质量提升" 转型。

关键词:文旅演艺;剧本创作;文化表达;沉浸式体验;叙事设计

引言:文旅演艺的时代价值与剧本创作的核心地位

近年来,我国文旅演艺市场呈现蓬勃发展态势,成为推动文旅融合和拉动消费的重要力量。文旅演艺作为文化创造性转化与创新性发展的重要形式,不仅是展示地方文化的 "活名片",更是满足人民群众美好生活需要的重要文化产品。

在文旅演艺的创作体系中,剧本作为 "一剧之本",直接决定了作品的艺术高度、文化深度和市场接受度。当前市场上存在不少质量差、效益低、影响弱的旅游演艺项目,其核心问题往往在于忽视了旅游演艺的基本特征,未能构建起富有感染力的叙事体系。随着游客从 "走马观花" 的观光模式向 "深度体验" 的文化消费转变,如何创作出既能彰显文化特色、又能引发情感共鸣的剧本,已成为文旅演艺可持续发展的关键命题。

本文基于对国内成功文旅演艺项目的案例分析,系统梳理文旅演艺剧本创作的核心要素与实践路径,为行业提供具有操作性的创作指南。

一、文旅演艺剧本的核心特征与创作原则

文旅演艺剧本不同于传统舞台剧或影视剧剧本,它是一种融合了文化表达、空间利用、技术应用和旅游体验的综合性艺术文本。把握其核心特征是创作优秀剧本的前提。

(一)文化真实性与艺术表现力的平衡

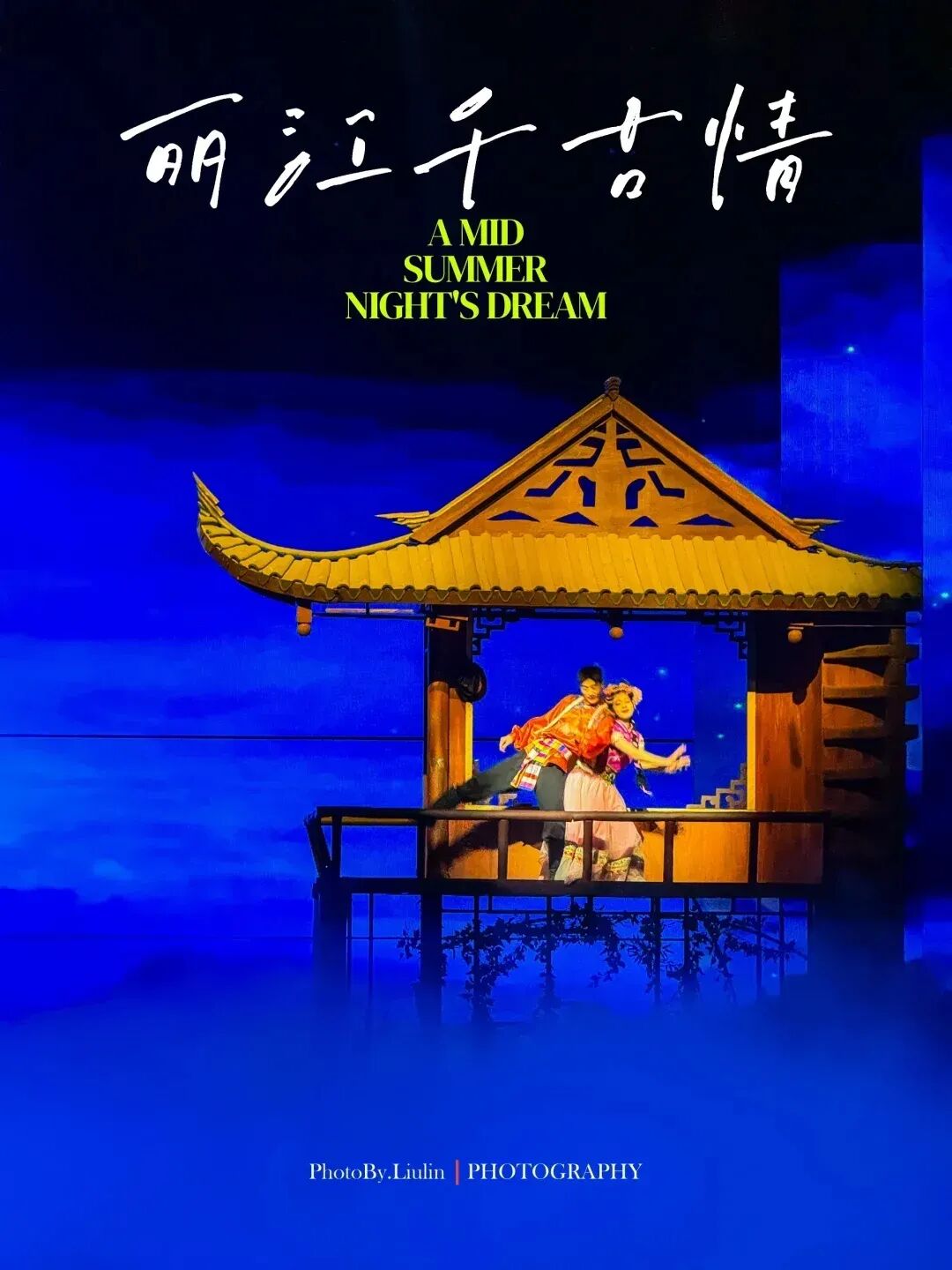

文旅演艺的核心价值在于文化传播,剧本创作必须坚守 "文化为魂" 的原则。成功的文旅演艺剧本往往深深扎根于地方文化土壤,从独特的自然环境、人文物理实体、历史事件、民俗风情等方面来再现地方性。《丽江千古情》选取猪槽船、茶马古道、披星戴月服饰、东巴文等文化符号,通过艺术化处理再现了丽江的地方文化。

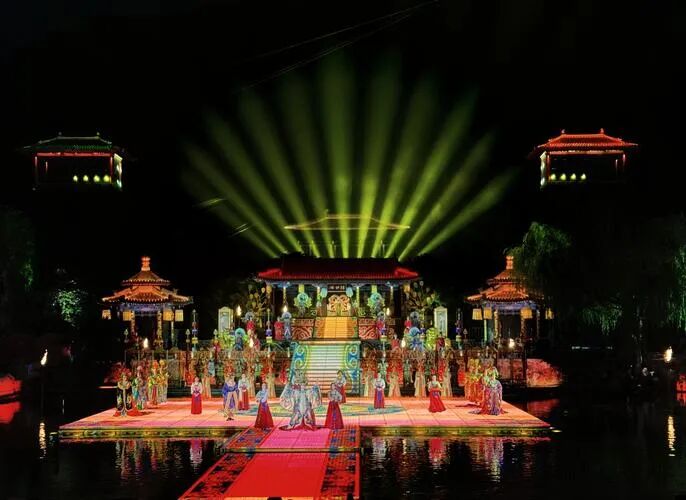

文化表达需要避免两种误区:一是简单的符号堆砌,将文化元素表面化、碎片化;二是过度娱乐化,背离文化本真内涵。优秀的剧本创作应实现 "考古学精度" 与 "艺术化表达" 的统一,既要尊重历史文化的核心价值,又要通过艺术加工使其更具感染力。泰安《中华泰山・封禅大典》改版过程中,既保留了封禅文化的核心要素,又通过 "小石头" 的奇幻之旅这一艺术化叙事,展现了泰山作为民族精神象征的多元内涵。

(二)叙事结构与空间体验的融合

文旅演艺的独特魅力在于其空间多样性,剧本创作必须突破传统剧场的局限,实现叙事与空间的有机融合。旅游演艺可以置于山地、水系、田园等自然空间,也可以利用城墙、宫殿、民居、博物馆等人文空间,游客置身其中,实现空间环境欣赏与演艺内容欣赏的高度融合。

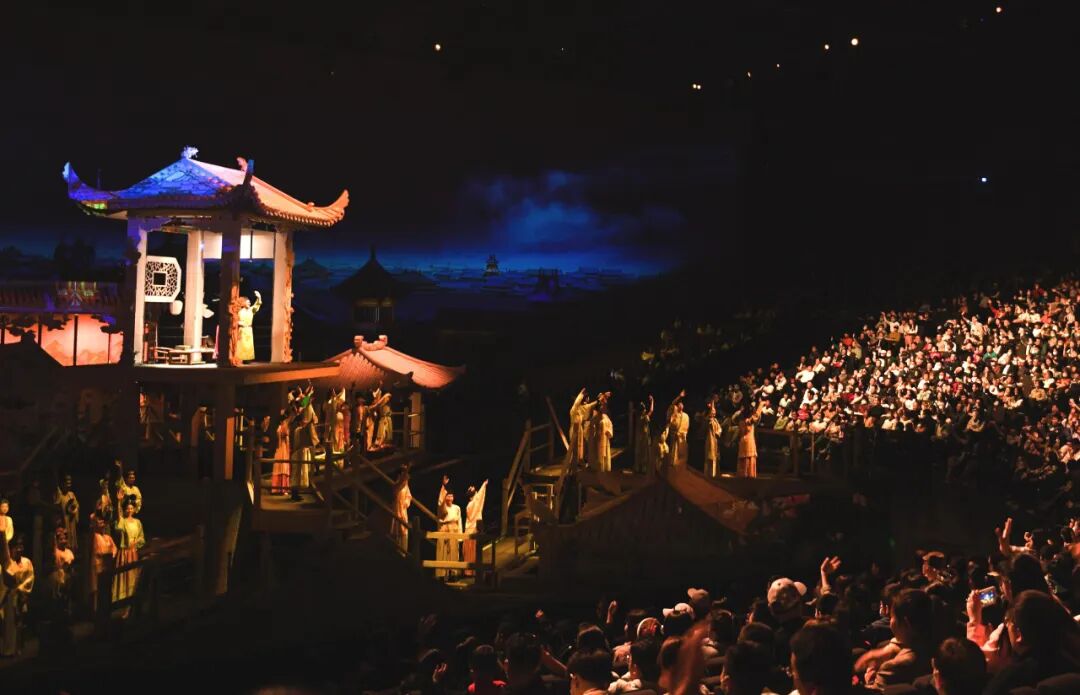

这种空间特性要求剧本采用灵活多元的叙事结构。《长恨歌》以骊山山体为背景,以九龙湖为舞台,剧本结构与自然山水空间完美契合,《再回相府》则以皇城相府景区内院落、楼台、城墙为表演舞台,剧情发展与建筑空间巧妙交织。"只有河南・戏剧幻城" 更是创新性地采用多空间并行叙事结构,通过不同剧场的独立故事与整体主题的呼应,构建起丰富的叙事网络。

剧本创作需要建立 "空间叙事" 思维,将物理空间转化为叙事元素,通过场景转换推动情节发展,使观众在空间移动中获得层次丰富的叙事体验。

(三)科技赋能与情感共鸣的结合

在数字技术快速发展的背景下,文旅演艺剧本创作面临着技术应用与情感表达的平衡问题。近年来,越来越多的项目运用声光电、虚拟现实、增强现实等技术营造场景逼真性,努力为游客提供身临其境的观演感受。但技术应用必须服务于内容表达,否则会陷入 "视觉上的地毯式轰炸与四面楚歌式的情感围剿" 的困境。

优秀的剧本创作应让技术成为情感传递的 "助燃剂" 而非 "替代品"。新版《中华泰山・封禅大典》引入 全新数字化灯光设备、LED 车台屏幕和激光表演器等,但这些技术始终服务于 五大篇章的情感表达。《又见敦煌》通过数字技术让历史人物活起来,但核心是为了增强观众与历史的情感连接而非单纯展示技术奇观。

情感共鸣的营造需要注重细节设计。《中华泰山・封禅大典》中 "蒸馒头" 的场景设计,将泰安地域生活肌理转化为情感符号,当演员将象征 "福气" 的馒头撒向观众席时,实现了文化体验与情感互动的双重效果。这种情感设计远比单纯的技术展示更能打动人心。

二、文旅演艺剧本创作的实践路径

基于文旅演艺剧本的核心特征,我们可以构建 "三维五步法" 创作框架,为剧本创作提供系统化的实践路径。

(一)文化挖掘:从在地性到普遍性

文化挖掘是文旅演艺剧本创作的基础工程,需要实现从在地文化资源到普遍情感价值的转化。

首先,要进行系统性的文化调研。深入挖掘地方历史文献、民俗传统、民间故事和自然人文景观中的文化内涵,建立详实的文化资源数据库。《中华泰山・封禅大典》的创作团队对泰山封禅文化、民俗风情进行了长期研究,为剧本创作奠定了坚实的文化基础。

其次,要提炼文化核心价值。在众多文化元素中,筛选出最具代表性、最能引发共鸣的核心价值符号。《只有河南・戏剧幻城》从黄河文明和中原文化中提炼出 "黄河、土地、粮食、传承" 四大核心主题,形成了具有普遍共鸣的文化表达。

最后,要实现文化价值的现代转译。将传统符号转化为当代观众能够理解和共情的叙事元素,如《功夫传奇》针对外国游客的思维特点调整故事呈现方式,通过老和尚给小和尚讲故事的方式串联各个篇章,实现了文化的跨语境传播。

(二)叙事设计:冲突、节奏与高潮

文旅演艺的叙事设计需要兼顾故事完整性与体验丰富性,构建引人入胜的叙事弧光。

在叙事结构上,可以采用线性叙事与非线性叙事相结合的方式。主线故事保证文化表达的清晰性,支线故事丰富体验层次。《中华泰山・封禅大典》改版后以 "小石头" 跨越千年的奇幻之旅为主线,串联起不同历史时期的文化场景,既保证了叙事的连贯性,又展现了文化的多元性。

冲突设计是叙事吸引力的关键。《只有河南・戏剧幻城》中李家村剧场设计了深刻的生存冲突:是吃掉粮食苟活一时,还是保留种子延续生命?这种冲突不仅推动剧情发展,更引发观众对生命与传承的思考,使文化表达更具深度。

节奏把控要考虑旅游体验的特殊性。文旅演艺的观众往往经过一天游览,精力有限,剧本节奏需要张弛有度,合理安排高潮节点。《只有河南・戏剧幻城》的火车站剧场通过 "环形剧场引入 — 盲盒剧场互动 — 牺牲场景高潮 — 麦浪象征希望" 的节奏设计,实现了情感的逐步递进。

(三)空间适配:流动性与沉浸感

空间设计是文旅演艺剧本的独特要素,需要创造具有沉浸感的叙事场域。

首先,要打破舞台边界,构建开放式叙事空间。"长安十二时辰" 打造沉浸式唐风市井文化生活街区,让各种唐代历史人物在观众身边表演,使观众从被动观看者转变为主动参与者;"知音号" 则以民国风格游船为载体,让观众以 "船客" 身份融入剧情,实现了空间体验与叙事内容的深度融合。

其次,要设计合理的观演动线。行浸式演艺需要科学规划观众的移动路线,使空间转换自然融入剧情发展。《又见平遥》通过多个场景的串联设计,引导观众跟随剧情推进移步换景,增强了叙事的沉浸感。

最后,要利用空间特性强化情感冲击。《中华泰山・封禅大典》充分利用泰山的自然山体作为背景,将 "山体、星空、空气、风声都作为演出的一部分",这种宏大的自然空间与人文叙事的结合,产生了震撼心灵的艺术效果。

(四)技术融合:服务内容与创造体验

技术应用应当遵循 "内容为王,技术为用" 的原则,实现艺术与技术的有机融合。

剧本创作初期就应纳入技术考量,使技术应用成为叙事的有机组成部分。《夜上黄鹤楼》采用现代数字光影技术,创造出与古人对话的诗性文化空间,技术应用始终服务于黄鹤楼的文化内涵表达。洛阳《寻迹洛神赋》将神话传说与现代技术结合,通过沉浸式演出让观众了解龙门石窟、大运河等文化遗产,技术成为文化传播的桥梁。

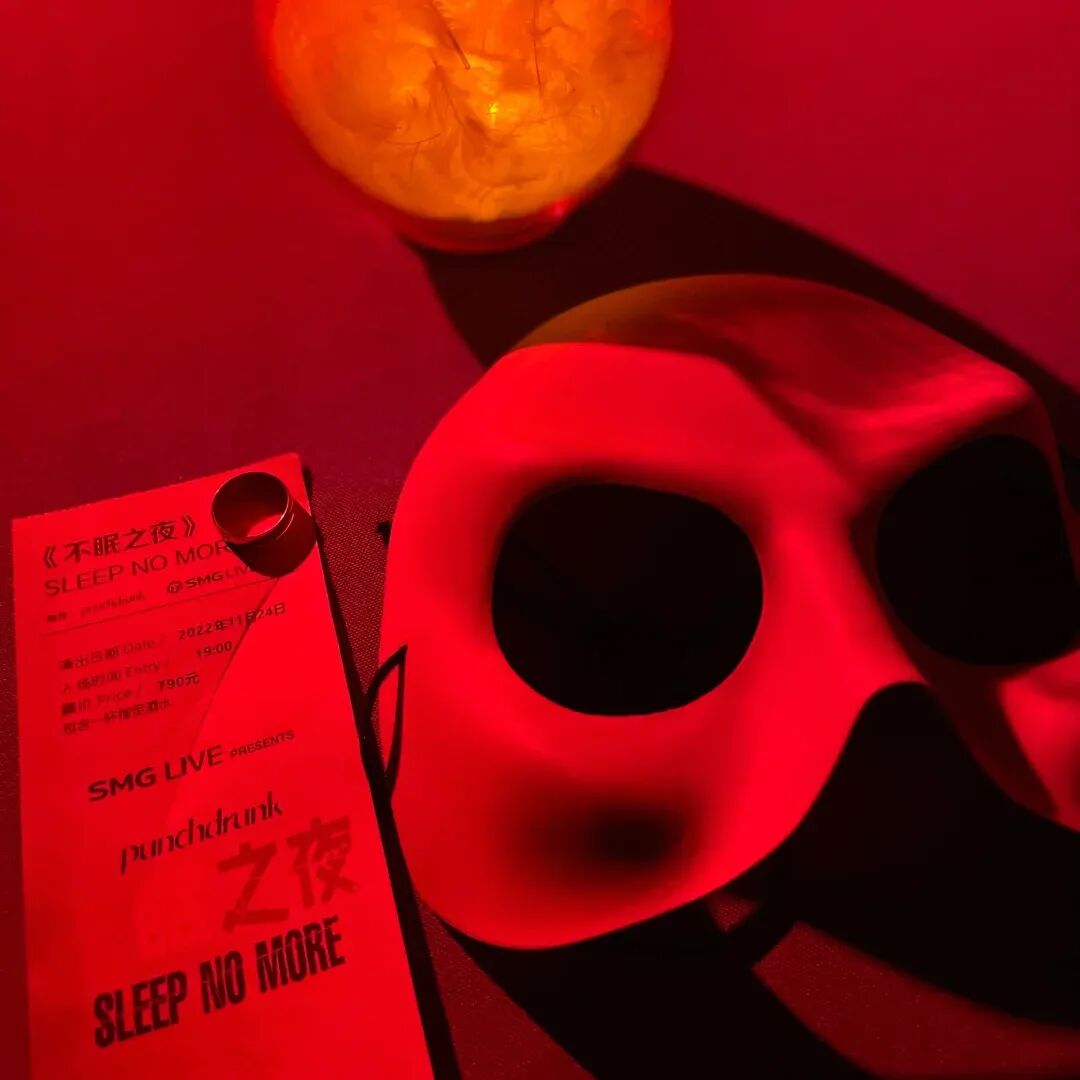

互动技术的应用需要把握适度原则。上海《不眠之夜》赋予观众角色身份,使其可以通过选择改变故事走向,这种深度互动适合小而精的演艺项目,而大型实景演出则更适合设计轻量化互动,如《中华泰山・封禅大典》的 "撒福馒头",既保证了大规模观演的可行性,又增强了观众参与感。

(五)市场校验:精准定位与多维价值

文旅演艺剧本创作需要兼顾艺术性与商业性,实现文化价值与市场价值的统一。

首先,要明确目标客群定位。《吉鑫宴舞》将目标客群定位于到昆明的中外游客,形成了以民族歌舞表演为主、特色餐饮为辅的形式,《功夫传奇》则针对不同国家观众调整演出版本,增强了市场适应性。剧本创作应当根据目标观众的文化背景、兴趣偏好设计叙事方式和内容重点。

其次,要构建多元价值体系。优秀的文旅演艺剧本应实现文化传播、情感体验和商业效益的多重价值。《只有河南・戏剧幻城》既传播了中原文化,又创造了深刻的情感体验,同时通过多剧场组合、文创产品等实现了商业价值最大化,为剧本创作提供了多元价值平衡的范例。

最后,要建立动态优化机制。剧本创作完成并非终点,需要根据市场反馈持续打磨提升。《中华泰山・封禅大典》运营 16 年后仍进行重大改版,根据观众需求调整叙事方式和表现手段,这种持续优化的理念值得行业借鉴。

三、当前文旅演艺剧本创作的现存问题与优化方向

尽管我国文旅演艺取得了长足发展,但剧本创作仍面临诸多挑战,需要针对性地加以解决。

(一)主要问题分析

内容同质化是当前最突出的问题。许多项目文化挖掘流于形式,历史、非遗等资源多停留于符号复刻,缺乏深度提炼与现代语境重构,导致 "剧本杀 + 旅游演艺" 等模式盲目复制,产品辨识度低下。一些项目不顾地方文化特色,简单模仿《印象》系列等成功案例,造成 "千剧一面" 的现象。

技术应用失衡也是普遍难题。部分项目过度依赖 XR、全息投影等技术,追求视觉冲击,未与叙事主题深度融合,导致文化叙事浅表化与观众体验碎片化,另一些项目则技术应用滞后,难以满足观众对沉浸式体验的需求,陷入 "高投入低回报" 或 "低质低价" 的困境。

叙事能力不足制约作品品质。一些剧本缺乏紧凑的戏剧冲突和情感张力,要么沦为文化知识点的简单堆砌,要么陷入空洞的抒情;另一些剧本则忽视文旅场景的特殊性,将传统舞台剧或影视剧的叙事模式简单移植,未能创造独特的观演体验。

IP 衍生开发能力薄弱也是短板。多数项目缺乏从内容创作到主题空间、数字藏品的全链条运营思维,剧本创作局限于演出本身,未能形成 "一次创作,多次变现" 的价值延伸机制,影响了项目的长期可持续发展。

(二)优化提升方向

强化文化原创是突破同质化的关键。要建立 "在地文化元素库",深入挖掘地方文化的独特价值,从历史事件、民间故事、民俗传统中寻找创意灵感;同时要培养 "文化转译" 能力,将传统元素转化为当代观众易于理解和接受的叙事语言,避免简单的符号拼贴。

平衡技术与艺术需要建立 "技术适配度评估体系"。在剧本创作阶段就对技术应用进行评估,考察其是否服务于文化表达和情感传递;同时要把握技术应用的 "度",避免技术炫技掩盖文化内涵,实现 "技术为体,文化为魂" 的有机统一。

提升叙事能力需要加强跨学科协作。建立编剧、导演、文旅专家、技术人员等组成的创作团队,融合戏剧叙事技巧与旅游体验设计理念,创造既符合戏剧规律又适应文旅场景的叙事模式,同时要注重情感共鸣点的设计,通过细节刻画引发观众的情感投入。

拓展 IP 价值需要构建 "内容生态圈" 思维。在剧本创作初期就规划 IP 衍生路径,设计可延展的故事框架和角色形象,为后续的文创产品、数字内容、主题活动等提供创意基础,实现从单一演出到多元文化体验的价值延伸。

四、未来趋势:文旅演艺剧本创作的创新方向

随着技术发展和消费升级,文旅演艺剧本创作将呈现新的发展趋势,需要创作者把握机遇,引领行业创新。

(一)交互叙事的深化发展

未来的文旅演艺剧本将更加注重观众的主动参与,从 "单向讲述" 向 "双向互动" 转变。交互叙事视域下的文旅演艺将通过共时性、超现实、层叠性的设计原则,重塑叙事结构、情境和影像,提升观众的参与感和沉浸感。剧本创作需要预留互动接口,设计多线程叙事路径,使观众的选择能够影响故事发展,如《不眠之夜》那样实现 "千人千面" 的观演体验。

(二)科技赋能的适度融合

随着 AI、元宇宙等技术的发展,文旅演艺剧本将探索更多技术应用可能性,但会更加注重适度原则。未来剧本创作可能会引入 AI 辅助工具,通过分析观众画像优化叙事设计;同时也会更加注重技术的 "隐形化" 应用,如《夜上黄鹤楼》采用 "见光不见灯" 的环保照明设计,让技术服务于体验而非成为焦点。

(三)文化表达的深度转化

从单纯的文化展示向文化体验转变是未来趋势。剧本创作将更加注重挖掘文化背后的精神价值和情感内涵,通过个体命运故事展现宏大文化主题,如 《只有河南・戏剧幻城》 通过李家村的故事展现中原文化的传承精神,同时会加强跨界融合,将戏剧与非遗、民俗、科技等元素结合,创造更丰富的文化体验。

(四)可持续发展理念的融入

绿色低碳将成为剧本创作的重要考量。未来的文旅演艺剧本会在场景设计、技术选择、内容规划等方面融入生态理念,减少高能耗的技术应用,采用环保材料和可持续运营模式;同时会更加注重文化生态保护,避免过度商业化对传统文化造成破坏,实现经济效益与文化保护的平衡。

结论

文旅演艺剧本创作是一项融合文化研究、艺术创作、技术应用和旅游体验的系统工程,需要创作者具备文化洞察力、艺术创造力和市场敏感度。优秀的文旅演艺剧本应当实现文化真实性与艺术表现力的平衡,构建叙事结构与空间体验的融合,达成科技赋能与情感共鸣的统一。

本文提出的 "三维五步法" 创作框架,从文化挖掘、叙事设计、空间适配、技术融合和市场校验五个维度为剧本创作提供了实践路径。在实际创作中,创作者还需要根据项目特色灵活运用这些原则和方法,避免机械套用。

随着文旅产业的持续发展和消费需求的不断升级,文旅演艺剧本创作将面临新的机遇与挑战。创作者需要坚持以文化为魂、以体验为王,不断创新叙事方式和表现手段,创作出更多既能彰显中华文化魅力、又能满足人民美好生活需要的优秀作品,推动我国文旅演艺产业迈向更高质量的发展阶段。